1200cc OHC4Valve Engine-2

- 2010.07.03 Saturday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

------エンジンレイアウトに付いて

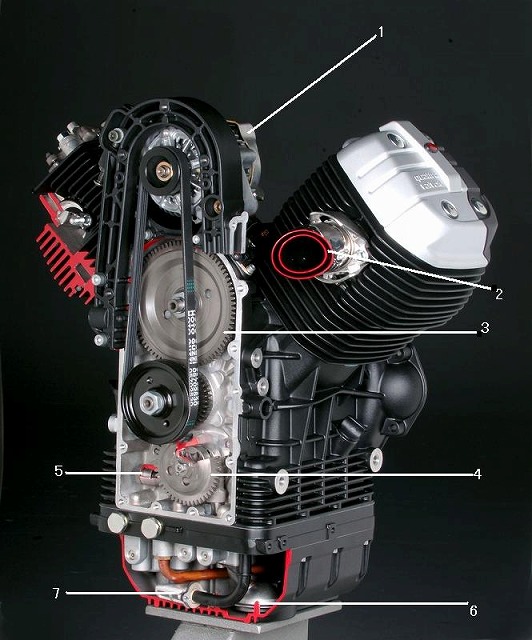

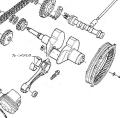

*LPR-fig1

1200cc4Valve(以下、LPRと称します。)のカットエンジンです。内部が見え易い様にタイミングカバーを外してあります。

1. オルタネーター(発電機)[12V540W]

以前1000Sの頃より数年間交流発電機を採用していましたが”BREVA1100”よりオルタネーターを採用しています。(1000S以前はV7Sportの頃より”オルタネーター”でした。)

発電(充電)効率の違い等で再採用となったのと思います。基本的に交流発電機ですが、整流(直流変換)の為のダイオードを内蔵してあり、オルタネーター内で直流電流にし、外部(バッテリー)へ流します。 ご覧のようにクランクシャフトよりプーリーにてリブドベルト介してオルタネーターを回転させています、プーリーの大きさが違いますがクランクシャフト回転より増速されてオルタネーターは回転しています。

(交流発電機とオルタネーターの違いは次の機会に説明致します。)

2. エキゾーストパイプ(以下、EXパイプ)

パイプが二重管構造となりEXパイプが排気熱により表面の変色を嫌って二重管にしました。?

--------それだけではありません、排気ガスが流れるインナーパイプは直接空気で冷やされずに高温を維持しやすくなります、即ち空気(排気ガス)は温度が高い程流速が増す特性を利用して排気を促進します。

又、二重管構造の最重要課題はこれだと思いますが、環境問題の為”キャタライザー”の温度を出来るだけ上げて排気ガスの浄化を促進します。

3. カムタイミングギヤ

タイミングギヤトレインとしまして、後ほど説明致します。

4. オイルポンプ

オイルポンプ単体としまして、後ほど説明致します。

5. オイルプレッシャーリリーフバルブ(オイルラジエター用)

このオイルポンプリリーフバルブはオイルラジエターへ送る油圧をコントロールする為のものです。

このリリーフバルブ部を通過したオイルはラジエターを通りシリンダーヘッド部へ送られEX.ポート付近を冷却します。

6. プライマリーオイルストレーナー

オイルポンプによりエンジンオイルを吸い上げる際に異物等吸い上げないようにする最初のろ過装置です。

車両の揺れなどによるエアー混入を防ぐ為に出来るだけ低い位置に取付けてあります。

(この後オイルサンプ内のオイルフィルターで数十ミクロン単位の異物をろ過します)

7. オイルラジェエター用オイルストレーナー

エンジンオイルを適正温度に保つ為にオイルラジェエターへオイルを送りますがその際に異物が混入しない様にオイルをろ過します。

T.Shiga

- -

- -

1200cc OHC4Valve Engine-1

- 2010.06.26 Saturday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

モトグッチの各モデルは日本の排気ガス規制をクリア出来ない為に輸入をされていませんでした。

今般、対策済みの日本仕様が輸入されまして無事排気ガステストをクリアし2010年9月頃より正式に国内販売となります。

弊社Blogでは今後はモトグッチの主力エンジンとなる1200cc4Valveエンジンの各機構を数回に亘りまして解説してまいります。

尚、今後国内販売されるモデルは以下のモデルです。

*1200Sport4Valve

*Griso8Valve

*V7Classic / *V7Cafe Classic

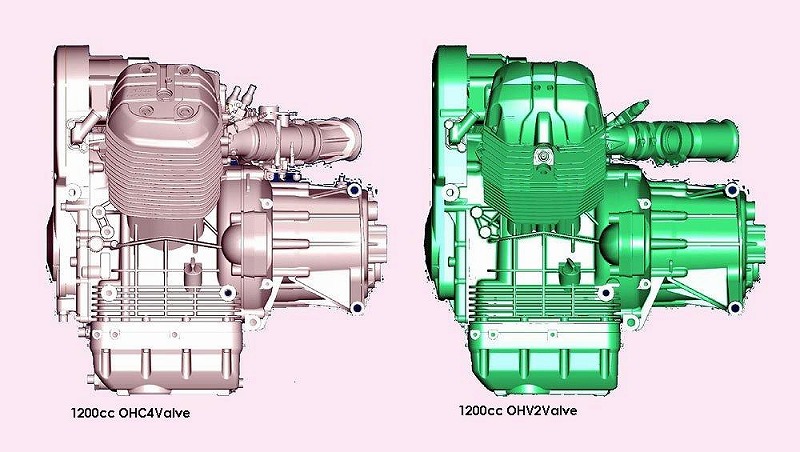

OHVとOHC各エンジンのシルエットです。シリンダーとシリンダーヘッド部のボリュームの違いが判ります。

シリンダーヘッドがOHC4Valveにしてはコンパクトで設計者の苦労が伺えます。

又、INバルブは2個ですがインジェクターは1個です。

T.Shiga

- -

- -

水冷エンジン群への挑戦!?

- 2010.03.31 Wednesday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

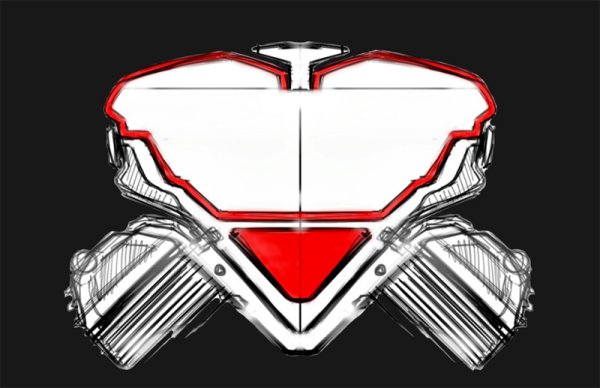

東京モーターサイクルショーに行ってまいりました。正直申しまして今年のモトグッチ・ブースにはあまり期待せずに出かけたのですが、予想に反して先ごろミラノーショー(EICMA)で発表されたコンセプトモデルV12LM Concept (以下、V12LM)を見ることができました。なんでもミラノショーで展示されていた状態のまま、台座ごと箱詰めして送られてきたそうです。

ミラノショー開幕と同時にモトグッチのWebサイトではV12LMの画像を見ることができたのですが、目を引いたのは新しいフレーム、スイングアーム、そしてタンク左右の見慣れないプレート。特にフレームはショーでの画像を見ると大きく張り出した羽根のような造形が目立ちますが、モトグッチWebサイトにはフレームの断面図とおぼしきデッサン画も載っていてそれを見て想像する限り、エンジンVバンクの奥深くには断面が三角形のメインフレームが走っているはずなのです。

モトグッチのエンジンレイアウトだからこそ使えて、スペースのロスを抑えて強度を持つフレームデザイン。これがこのコンセプト・モデルの目玉だろうと考えておりました。

タンクの両側のプレートについては・・・・・・・・あきらかなヒートシンクの形状からなにかの放熱をするのだろうと考え、ヘッドカバーにパイプが入っているのでブローバイガスを冷やすのか?(液化させるために) またはシリンダーヘッドの排気側なので、エンジンのうち最も温度が高くなるプラグから排気バルブ周辺に向けて、経路を独立させて冷やしたオイルを噴射して温度をコントロールしようとしてるのか?と2人であれこれ想像しておりました。なにしろモトグッチは具体的な説明を公にしていなかったので。

このとき

「それにしても何故まだ空冷エンジン」

と志賀が言っておりました。たしかに乗り味というものを重視するオートバイユーザーの想いとは裏腹に、空冷ビッグボアエンジンは環境性能の面で限界に近づいてきています。

さて金曜日の東京モーターサイクルショーに戻ります。

タンク両側のプレートを指して「コントロールバルブ(クランクケースの内圧を)機構では?」という声が聞かれましたが、それはプレートの中央にある円形の凹部が連想させたのでしょうか?でもそれならばヒートシンクは必要ないように感じます。やはりこれは放熱に関係するはず・・・・・・・・。

とても気になるこのプレート、裏はどうなっているのか見てみると取り付けステーが出ているだけで期待していたパイピングなどが見当たりませんでした。そしてオイルやブローバイガスを通すにはどうもこのプレートは薄い気がしてなりません。

このモデルはコンセプトモデルとして発表され、実際にはエンジンが稼動して走るまでの完成度に達していません。言葉は悪いですが部分的にハリボテなのです。ただしそれにしてもこの新しいプレートのボリュームについては、外観上の大きなポイントでもあるのでそうそう変えるわけにもいかないでしょう。ある程度は実現性のあるボリュームが持たされているはずです。・・・・・・膨らむ謎。

後日、ネット上に答えを見つけました。イギリスのモーターサイクル・ジャーナリストであるケヴィン・アッシュ氏がV12LMをデザインしたピエール・テルブランチ氏に取材した記事が見つかったのです。

あのプレートから出ているパイプがヘッドカバーに連結しているのでエンジン内部とつながっているように感じますが、どうやらエンジン内とは行き来のない隔離されたシステムで、真空の経路内にある液状の物質が封入されているというものなのです。

その働きを説明します。

排気バルブ周辺の高温により沸点に達した物質が蒸気になってパイプを通りプレートに入ってゆく。そこでヒートシンクの効果で冷やされ、再び液体になってパイプの下部を流れ落ちシリンダーヘッドに戻る。この繰り返しによってエンジンの最も高温なシリンダーヘッドの、特に排気バルブまわりの熱を集中的に放出できるのです。しかも勝手に循環してくれるのでポンプなども不要、パワーロスがありません。

ある物質とだけ書いているのが気になるとは思いますが、モトグッチ社としてはまだ選定に至っていないようです。ものによっては漏れて化学変化を起こす危険があるので、慎重にならざるをえないでしょう。ただインタビュー内でテルブランチ氏はナトリウムを一つの例としてあげています。

このシステムの狙いは最も高温な部分を集中的に冷却して、エンジン全体の温度のコントロールは従来のシステムが担っている点にあります。これは一般の水冷エンジンよりもきめ細かい温度コントロールと言えます。テクニカルレポート「1100Sport-inj./DAYTONA-RS 最新は最良? 」をご覧いただくとよいのですが、エンジンは低温であればあるほどよいわけではなく、ある範囲の温度であることが必要なのですから。モトグッチはただ単に空冷エンジンにこだわっていたのではなく、既存の冷却システムを凌駕できる方法を模索していたのですね。

これが市販化される日が楽しみです。その時はまた詳しく調べてお知らせしたいと思います。またこれ以前に現行V12には排気バルブ周辺を冷却するアイデアが採用されているのですが、別途ご紹介いたします。

mas

- -

- -

排気ガスとバルブタイミングNo.2

- 2009.05.12 Tuesday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

前回はバルブタイミングとHCの関連を述べましたが、今回はHC排出の他の理由を考えて見ます。

続きのテーマHCはハイドロカーボン(炭化水素)ですが一般に燃料としてのガソリンは液化炭化水素です。燃焼する過程で酸素[O]と結びつき水蒸気[H2O]と二酸化炭素[CO2]に変わりますが、整備不良や空燃費燃料過多などで燃焼が不十分ですと一酸化炭素[CO]を発生させ光化学スモッグの発生など大気汚染の原因となり、又、HCのまま排出されると、HC(ガソリン)はエキゾーストサイレンサーの熱により気化され大気中のHC濃度を高めてしまいます。

先述の高回転を重視したバルブタイミングを含めた吸気系・排気系のセッティングと相俟って、低回転時にはガソリンの最良な燃焼は行われにくく、シリンダー内では不完全燃焼を起こし燃費の悪化と設計者の意図した性能は発揮していない状態です。

又、パワーアップと称し排気抜けの良過ぎる音の大きなコンペティション型マフラー(サイレンサー?)、のために吸気系の空燃費をリッチに振ったセッティングと燃料冷却の為のセッティング-----常用する低中回転域では特にガソリンの不完全燃焼の起因となり、エンジン内部の温度が上がらずカーボンの堆積、吸気系内部のHC過剰・排気系の低温度(と言いましても火傷はします)。------サーキット走行でもしない限り弊害ばかりです。

皆さんはツーリングに行かれたときに往路より復路の方がエンジンの調子が良くなったと感じませんか、

ツーリングのみに使用されていますと判りにくいと思いますが、ライダーが一般道を多く使用される場合ツーリング復路のほうがはるかに快調になっていると思います。-------------何故?

エンジンの快調さは、高速道路走行などで高回転域を使用し高負荷運転が多い為吸気系・排気系の流速も速くなり吸気ポートに余分なHC成分も無くなり排気系の温度も上昇しエンジンが良好な燃焼を継続して各部の温度も上昇しエンジンの調子が良くなるのです。(設計者はこの状態をベースに設計しています)

現在各エンジンメーカーでは全ての回転域で最良の燃焼を目指しバルブタイミングコントロールやスロットルコントロールなど色々な技術を開発していますがスペースが限られている二輪車には採用は困難な状況です。

我々に一番身近なレシプロエンジンは全ての回転域で最良の燃焼をして高い平均有効圧力[ kg/c㎡ ]を得る事の出来るエンジンではありません。------もしも、あるとすればそれは神様が創ったエンジン?

結論は、------

メーカーの設計者はあなたのライディングの事を良く理解して最適性の妥協点を見出したモデルを設計していますが、ライダーの皆さんは使用状況にあったモデルの選別と定期的に正確な整備の実施とそのエンジンの性格に合ったスロットルワークを含めたライディング必要です。

そして、----我々は、そのお手伝いをしています。

*今回のテーマがスポーツモデルのライディングに付いて何らかの参考になる事とこれからも良好で楽しくて安全なそして環境問題を少し考えたモーターサイクリングを過ごされる事を願っています。

出来れば、MOTO GUZZIで。

RIPA-Shiga

- -

- -

排気ガスとバルブタイミングNo.1

- 2009.05.01 Friday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

-------これからの記述はMOTO GUZZIに限らず一般の二輪車にも言えることです。

昨年2008年9月より二輪車の排気ガス規制がスタートしました。この日本の排気ガス規制は世界で最も厳しい規制です。

最初は二輪車は規制対象外でしたが、国土交通省で全ての車両の排気状況の調査段階で二輪車のHC(俗にガソリン成分)排出量が多い事が判明しまして排気ガス規制対象となりました。

二輪車は他の車両よりHCの排出量が多いのは二輪車の高出力が起因しています(リッター馬力が高い)、製造者は高性能高出力を目指して二輪車を設計製造していますが高出力を得る為には、より多くの空気と燃料(混合ガス)を吸入し、圧縮し、最適なタイミングで点火し、混合ガスを燃焼・膨張させて出力を得て、排気し再び新気混合ガスを吸入します。

この4工程全てにHC(燃え残りガソリン)を発生する要素を含んでいますが、多くの空気と燃料(混合ガス)を吸入するには出来るだけ長い間吸気バルブを開けている事が必要です。又、多くの新気混合ガス吸入する前には排気工程での全ての排気ガスを排出する為に排気バルブを出来るだけ長い間開けシリンダー内の圧力を下げる事が必要です。つまり、高出力を求めればバルブの開弁時間を長くする必要があり上図のバルブダイヤグラム的に言い換えればバルブ作動角度を広くする事となります。

何故、バルブ作動角度を広くするとHCが増えるのか?

それは二輪・四輪問わずアイドリングから最高回転数まで幅広くエンジン回転を使用する乗り物だからです。

参考までに下記にMOTO GUZZI主要の各モデルのバルブタイミングを記します。

*OHV 2バルブ****

:850LeMans------

吸気開・上死点前20度---吸気閉・下死点後52度

排気開・下死点前52度---排気閉・上死点後20度

OR(オーバーラップ)----40度

:LeMans1000-----

吸気開・上死点前29度---吸気閉・下死点後60度

排気開・下死点前58度---排気閉・上死点後31度

OR(オーバーラップ)----60度

:V11Sport--------

吸気開・上死点前22度---吸気閉・下死点後54度

排気開・下死点前52度---排気閉・上死点後24度

OR(オーバーラップ)----46度

*OHC 4バルブ****

:DAYTONA1000---

吸気開・上死点前23.3度---吸気閉・下死点後57.3度

排気開・下死点前49.3度---排気閉・上死点後12.3度

OR(オーバーラップ)----35.6度

:MGS-01---------

吸気開・上死点前36度---吸気閉・下死点後70度

排気開・下死点前64度---排気閉・上死点後28度

OR(オーバーラップ)----64度

*OHV2バルブ-ツインプラグ****

:BREVA1200------

吸気開・上死点前24度---吸気閉・下死点後52度

排気開・下死点前54度---排気閉・上死点後22度

OR(オーバーラップ)----46度

*OHC 4バルブ****

:GRISO 8V-------

吸気開・上死点前36度---吸気閉・下死点後62度

排気開・下死点前58度---排気閉・上死点後30度

OR(オーバーラップ)----66度

:1200SPORT 4V---

吸気開・上死点前40度---吸気閉・下死点後60度

排気開・下死点前54度---排気閉・上死点後34度

OR(オーバーラップ)----74度

注:1200SPORT4Vは常識以上のオーバーラップ角度を持っています。排気ガス規制をどの様にクリアーしているのか、

さて、?

上記のバルブタイミングはスポーツモデル故の高出力を求める為に設計者が考えましたが、このバルブタイミングが低中回転を使用する時にはHC(燃焼させる事が出来なかったガソリン)排出の原因となります。

参考図のダイヤグラムをご覧になればお判りと思いますが、吸気・排気の各バルブが同時に作動し各ポートが開いている時があります。これをバルブのオーバーラップと言いますが、新気混合ガスや排気ガス等の気体による弾性と慣性の法則の為流速の作動遅れが発生します。特に高回転高出力を得る時にはバルブの作動は早めに開き始め、遅めに閉じ始めても良いのです、必要不可欠の結果オーバーラップが必要となります。

このオーバーラップは排気ガスを排出しながら排気バルブが閉じ始めている時に吸気バルブが開き始めますが、このときに新気混合ガスの一部が排気ポートを通り排気パイプへと排出されます。これはガスの吹き抜けですが、この吹き抜けはオーバーラップの大きい高出力エンジン程低中回転時に多く発生します。

当然、新気混合ガスが吹き抜けますからパワーロスとなりますので、それを補う為に排気パイプとサイレンサーの間に膨張チャンバーを設け排圧を保持しガスの吹き抜けを抑えているモデルもあります。

一方、高回転時にはピストンの動きと吸・排気ガスの流速がバルブタイミングとシンクロし設計者の意図した通りに流れ、吹き抜けは殆んど生じません。 エンジンはパワーバンドに乗り “カムに乗るエキゾーストノート”を発し快調に走ります。

他に排気音の大きいコンペティションマフラーを装着した場合は一般に使用する低中回転時にはガスの吹き抜けは、より顕著となり低中回転トルクの低下とより多くのHCを排出する事となります。

以上がリッター出力の高い高性能二輪車の排気ガスにHCが多い理由の一つですが、他にもHCが多くなる理由がありますが、それは次回と致します。

------次回のもう一つ理由はライダーの心がけ次第で随分と防げるかも知れません。

RIPA-Shiga

- -

- -

2009東京モーターサイクルショー

- 2009.03.30 Monday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

今年のMCショーには日本に着いたばかりの1200SPORT4Vが登場しました。4Vあるいは8Vと表記が統一されていませんが、OHC4バルブエンジンを搭載したニュー1200SPORTです。長年モトグッチとファンの気持ちを繋いできたOHVエンジンはご存知のように日本の排ガス規制をクリアできませんので、待望のスポーツモデルなわけです。展示車両はこのあと排ガス検査に回されるということでした。

気筒ごとのカムチェーンを内臓しているはずのニューエンジンは、OHVエンジンと比べたとしても十分にスリムにまとめられています。1200SPORT4Vがその名の通りにスポーテイーなセッテイングであろうと想像できるのがミッションケース下のエキゾーストチャンバーの存在。これはOHCエンジン搭載先行モデルのGRISOやSTELVIOにはありません。スポーテイーに振ってある分、低速トルクを補うために装備されています。サイレンサーも新設計、キャタライザーが必要なこともあり、排気系の大容量化は避けられません。

またこれは先行2モデルと同様ですが、外見上見てとれるのがOHVエンジンと大きく異なるオイルラインです。オイルポンプから送られたオイルがラジエターを経て直接シリンダーヘッドに向かいます。オートバイのなかで最も温度の高いシリンダーヘッドの温度管理のためです。

ちょっとユニークな構造で、同軸上で作動する2個のトロコイドポンプのフロント側がラジエター経由でヘッドを冷却し、リア側はオイルパンから直接クランクジャーナル等に送られて潤滑の任にあたっています。もともと油温の上がりにくいモトグッチVツインエンジンなので、ヘッド以外はいままでと同様の状態で十分という判断なのでしょう。

日本での超少数派、カリフォルニア・ファンでもある私としては続くニュー・カリフォルニアの発表も心待ちなのですが・・・。

mas

中古車

- 2009.03.10 Tuesday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

いま整備させていただいているモトグッチは、依頼主の方がどこかで買っていらした中古車です。お買いになる前に一度リパラーレにお見えになって、他所で買った車両を整備するかどうかあらかじめ確認されました。以前にも書きましたが、どこで買われようとモトグッチなら整備させていただきます。このときも10日ほどしてからトラックで運び込まれました。

いろいろな部品をはずして洗車・整備の下準備も兼ねて、整備箇所をチェックして見積もりを作成していくのですが、その過程でインテーク・ガスケットが左右2枚ともに入っていないことを発見しました。たしか売主が「エンジンちゃんとかかります」と言っていたらしいのですが・・・・・・インテーク・ガスケットが無いと2次エアを吸って「ちゃんとかかる」状況ではないはずです。水洗いを始める前に気づいてよかったです。

さらにはイグニッション・コイルが片方働いていませんでした。そしてとどめはバッテリーからイグニッション・キーを経て各部へ電気を送る主電源となるコードが不通だったのです。これだけ揃ってはもはやエンジンがかかる状態では決してありません。

画像は問題のコードです。恐らくカップラー内の端子が脱落しかけ、オス・メス両端子の密着が悪くて通電すると発熱し、周囲を焦がしつつついには断線に至ったようです。カップラーが使えなくなっているので画像上部のラインを新設しました。流れる電流が大きいので赤いコードが太いのがおわかりになるでしょう。

想像ですが、このモトグッチは故障探求しきれずにサジを投げられてしまったのではないでしょうか?だとしても、それを「エンジンかかります」と売りに出すのだから困ったものです。

ネットオークションを見ていると「自分なりに大事に整備してきました」とか「わりと調子よいです」(わりと?)などいろいろ書いてありますが、鵜呑みにしないほうがよいでしょう。全てが偽りだなんて断言するわけではありませんが、少なくともわたくしどもが見てきた現実は要整備・故障・不良、です。

また、ネット・オークションに出ていたとある中古車で「リパラーレであれこれ整備しました」という説明文も過去ありまして、整備履歴を確認してみたらそれは5年も前のものでした(笑)5年も経てば何かしら性能は低下しています。たとえばブレーキマスターやキャリパーも、オーバーホールのタイミングですよ!

かように不確実な中古車売買。「どこをチェックすれば?」とお問い合わせをいただくことも多く「部品がキチンと揃ってるか?外装が揃っていて見た目が納得できるか?」を見ていただくようにしています。

性能面は見た目で判別できないことが多く、いずれにせよ乗る以上は整備しなければ危なっかしいので、まず整備することを前提にすえて買うかどうか決めてください。整備にかけたお金はかけた分だけ性能が回復するので活きたお金になります。

売主が業者であれば、個々の車両を買うのではなく、お店を買ってください。

・・・・・いえ、いまリパラーレに中古車は2台しかありませんので、そういう意味で売り込みを書いているつもりはありません!見極めるのはご自身ですが皆さんのお近くにも「買える」お店があるかもしれません。

私は別のバイク屋さんで中古車を買うことはありませんので別の例として書いてみますが、様々なことを諭し教えてくださる魚屋さんがありまして、あれこれ悩み駆け回ることなくそこに並ぶ魚をお奨めに従って買ってはシアワセな一杯を楽しんでおります。

mas

- -

- -

エンジンRPMと油圧

- 2008.11.05 Wednesday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

*エンジン回転数と油圧とトラブル

一般に4ストロークエンジンはエンジンオイルをオイルポンプでエンジン各部へ圧送し潤滑・冷却等をしています。

圧送ですからオイルラインに圧力が掛かっていますが、エンジン回転数が低い時は圧力も低くエンジン回転数が高い時は圧力も高くなりますのでモトグッチでは約4kg/c㎡以上にならない様にプレッシャーレギュレターで油圧をコントロールしています。(DAYTONA1000は5kg/c㎡)

(当然エンジンが起動していない時は油圧は発生していません。0kg/c㎡)

モトグッチは他の4ストロークと同じく、高加重に耐えるようにクランクシャフトの支持とコンロッドにプレーンベアリングを使用しています、このプレーンベアリングは先の油圧により理論的にはプレーンベアリングとクランクシャフトとは直接接触せずに圧力が掛かった油膜によりフローティング状態で運転されていますので、金属同士は接触していません。

エンジンへの悪影響は油圧が低い時に現れます。

「モトグッチのVツインの鼓動は心地よく楽しい」などとモトグッチの特徴みたいによく表現されますが、実はVツインの鼓動を感じる時はエンジン回転が低い時です、つまり油圧が低い状態です、4速以上のギヤポジションで頻繁に低回転(概ね1500rpm以下)を使用すると、Vツインの鼓動を聞いているつもりが実はノッキングを発生していてクランクシャフトとコンロッドが先ほどのフローティング状態で運転できなくなり数千キロでプレーンベアリングが潰されクランクシャフトの整備を余儀なくされます。

又、低油圧の弊害はカムシャフトにも現れます、カムシャフトの潤滑はフローティング状態を維持する事ではありませんが油圧が低いとカムとプランジャー(タペット)の潤滑不良で早期磨耗となりHP・テクニカルの項にもありますようにバルブ騒音と設計者の意図したバルブ作動と異なりエンジン不調の原因となります。

今まで上記のクランクシャフト関係のトラブルは稀ですが「モトグッチのVツインの鼓動」を間違った楽しみ方をするとあなたもモトグッチを壊すかもしれませんよ。オイル管理を怠らずエンジンはよく回して油圧を上げて乗りましょう、油圧が上がる事はオイル送油量が多い事ですから、エンジン各部の潤滑と冷却にもよい事です。-----回しても壊れませんから大丈夫です。

*「Vツインの鼓動を聞いているつもりが実はノッキング」の弊害は動力伝達機構にも発生しますが次の機会にお知らせします。

RIPA-Shiga

モトグッチ移転問題 <2>

- 2008.10.28 Tuesday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

イタリア本国では、モトグッチの工場移転問題が話題になっていますが、今回は数年前の全ての会社移転の話と違い生産効率を上げる為に各部門をピアッジオグループ内で配置しなおす事と理解しています。

確かに10年ほど前は、年間生産台数が2,000台以下まで落ち込んだモトグッチが昨年(’07年)は10,000台以上まで回復しました、マンデッロの工場を知る者としては常識的に考えれば到底これ以上の生産台数を伸ばすのは無理だと推測できます。日本と違い昼夜交代での稼動などしませんイタリア人は(笑)。

配置転換が実施されれば、マンデッロは部品生産とエンジン組立工場としてシステムを変えられると考えられます。

ピアッジオのポンテデラ工場はべスパスクーター関連を生産していて、1980年当時からホンダと肩を並べるような最新のコンベア式の生産工場でした、その工場でモトグッチがラインオフされると複雑な気持ちです。

歴史あるモトグッチは歴史ある創業地マンデッロの工場で生産され、決して大きくないあの赤い鉄の扉からトラックに載せられてデリバリーされるのが似合っているなどと思うのはノスタルジーでしょうかね。

ただ心配なのは、”モトグッチの旧経営陣”は「個性の強いモトグッチは世界中で10,000台も売れるとは思えない」と言っていました。当時は大量に販売出来なくてもモトグッチが考えるモトグッチらしい個性の強いモトグッチを造る為に、生産台数を伸ばすよりも甘んじて自分たちが考えるモトグッチを造り続けてきました。

しかし、経営トップが代わった今、今後のモトグッチがアイデンティティーを貫けて他のモーターサイクルとは一線を画したものを造りだしていけるのか少し気がかりです。

デ・トマソがオーナーだった頃モトグッチのラインナップに日本車と同じような4気筒車や小排気量車がありましたが販売戦略上は失敗となりそれ以降じりじりと生産台数が落ち込んできました。

新経営陣がモトグッチの個性を考えたモデルを今後発表してくれる事を願うばかりです。

今、私は楽観的に考えています、それの証に1200cc8バルブのニューエンジンではあの分厚いカウンターウエイトを持ったクランクシャフトは健在でしたから。そして、現経営陣が歴史と個性を重んじるイタリア人だからです。

どこの工場で生産されようとモトグッチはモトグッチなのですから。

しかし、マンデッロの工場からモトグッチが走って出てこなくなるのは大変寂しい。

RIPA-Shiga

モトグッチ移転問題

- 2008.10.27 Monday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

モトグッチの工場分割・移転計画がピアッジオから発表され、モトチクリズモによれば、マンデッロ・デル・ラーリオの労組は10月14日からストを決行、分割・移転計画に抗議を始めました。

そして20日にレッコで会議が開かれ、各労働者連合の代表・ピアッジオ経営側・地元と移転先の双方の政治家が出席しました。

計画は一部をノアーレ(ヴェネッツイアの近く)のアプリリアの工場へ、一部はポンテデラ(ピサの近く)のピアッジオの工場へ移すというものです。企業再生の名人として有名で、破産したアリタリアの事業受け皿であるイタリア航空の会長をも務めることになったピアッジオ会長ロベルト・コラニーノ氏はマンデッロに工場を残すことには理解を示しているようですが、5つの部門(おそらく開発)の移転には議論の余地はないとしています。

また別の情報によればイタリア国内の有力クラブは公開質問状をピアッジオに出していますが、返答の有無はまだ不明です。

モトチクリズモに掲載されているピアッジオ経営側のコメントは、市場が変化していくなかでモトグッチの競争力を維持するためにはこのような過程が必要であると、またグループ内の施設などを最大限に活用すべきだとしています。

そしてイタリア金属労連・イタリア労働総同盟レッコの書記長マリオ・ベニーニ氏の悲痛なコメントでモトチクリズモの記事は終わっています。(前略)我々は残念ながら厳しい冬を覚悟している。モトグッチのアイデンティティーを守る闘争は厳しく長くなるだろう。我々には皆さんの支援が必要だ。

*************

*************マンデッロに幾度か訪れたことがある身としては工場が分割されることには寂しさを感じますし、縮小による地元経済への影響を懸念します。

そういったことを単にノスタルジアだと片付けられないのは、各メーカー間で性能の平滑化が進んでゆくなかで、趣味性の高い乗り物ゆえ歴史やアイデンティティを無視すればモトグッチ“も”埋没するだけかも知れないからです。

とはいえ経営再生のための効率化は必要で、近年、パーツ細部の仕上げなどがよくなってきたことを見ると良質な生産への進化であれば歓迎しなければなりません

mas

- -

- -